mina perhonenデザイナー、皆川明ってどんな人?|ミナペルホネン

こんにちは。ブランド古着専門店のKLDです。

今回はミナペルホネンのデザイナー 皆川明さんをご紹介していきます。

幅広い世代から愛されるブランドであるミナペルホネン。

流行を追わずに、長く使うことのできるテキスタイルとデザインを提案し続けている背景にはどのような想いがあるのでしょうか。

少年時代は陸上に明け暮れていた皆川さん。

意外な経緯でファッション業界に足を踏み入れることになります。

- 皆川明さんとmina perhonen

- mina perhonenのものづくり

- 皆川明さんを形作るもの

という形で、デザイナーの歴史を紐解きながら、その人物像に迫っていきます。

目次

皆川明さんとmina perhonen

皆川明さん 引用colocal.jp

皆川明さんは、1995年、「100年続くブランド」を目指してmina perhonen(ミナペルホネン)を設立しました。

mina perhonenの特徴は、自然界にあるものを瑞々しい感性でとらえ、デザイナー自らの手で図案を描き、オリジナルのテキスタイル(生地)を作っていること。

服やバック、インテリアファブリック、テーブルウェアすべてのアイテムが、このテキスタイルから作られています。

オリジナルテキスタイルの手拭い 引用Instagram @mina_perhonen.jp

「物語があるように感じられる仕立てのよい服」「袖を通すたび、新鮮な気持ちになる」「かわいくて華やかで、美しい」などと言われ、たくさんのファンがいるブランドです。

2004年からは毎年パリコレクションに参加し、2006年には「毎日ファッション賞大賞」を受賞。

北欧やフランスのブランドとのコラボなど、国内外で活躍しています。

ものづくりの根底にあること

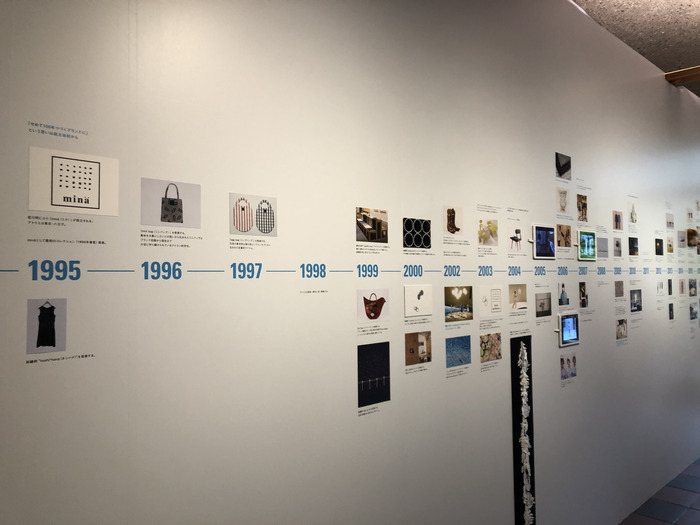

ブランド25周年の節目で開催された展示「つづく」より

「せめて100年続くブランド」

mina perhonenを設立した当初、皆川明さんが紙に書きだした言葉です。

中学、高校と長距離選手だった皆川明さんには、ブランドは駅伝のように人と人がつないでいくもの、揺るがない社会性や継続性を持つもの、との意識があったそうです。

また、時間と材料と技術を使うのならば、長く価値のあるデザインやものづくりをしたい。

そして、生産を依頼する工場や職人たちと長期的に仕事をしていくことにより、良いアイデアで技術を育て、良い技術でアイデアを支えあう環境を守り、維持していきたい、と考えていました。

余った生地を無駄にしないように作られる「egg bag」 引用Instagram @mina_perhonen.jp

「特別な日常服」も、皆川明さんがたびたび話すテーマ。

「ファッションは、自分の人生における時間の中で、自分を心地よく過ごさせるもの。自分を認識させ、自分の心の歩調に合わせるものだと思う。着ると心がふわりと軽くなり、より自分(mina)らしく過ごすことができる。そんな「特別な日常服」をテーマに、服づくりを続けている」

引用: 『mina perhonen?』ビー・エヌ・エヌ新社

このような理念のもとにつくっているからこそ、流行に左右されない、長年愛される普遍的な価値を持つ服を送り出すことができるのではないでしょうか。

皆川明さんを形作るもの

感性を育んだ幼少期

1967年、東京生まれの皆川明さん。

幼いころに両親が離婚したことによって、祖父母といる時間が多い日々を過ごしました。

祖父母は輸入家具店を経営しており、自然とそこが遊び場になっていたそうです。

「これはイタリアで作られたもので、子牛の革からできているんだよ」「漆は日本独特の文化で、何百年ももつんだよ」など、いろんなことを教わりながら育ちました。

保育園では、みんなと遊ぶよりも、ひとりで何かをつくることに集中していたそうです。

特に泥だんごに夢中になり、どうやったらきれいに作れるか、固くて丈夫なものになるかを考えました。

研究心はとどまることを知らず、運動会の後の石灰の粉をまぜると固くなることを知ったり、倉庫にあったアスファルトの粉をちょっと借りて作ったり。

そうやって創意工夫した「作品」を、砂場のなかに並べて遊んでいました。

色彩感覚も優れていたようで、子供の頃の記憶のなかには、祖母にもらったお菓子の缶の絵柄をはじめ、サイケデリックな花柄のワンピースと、大きなサングラスを粋にきこなしていた母の姿、公園にいた青いシャツに白い水玉の赤いスカートの女性の姿があるそうです。

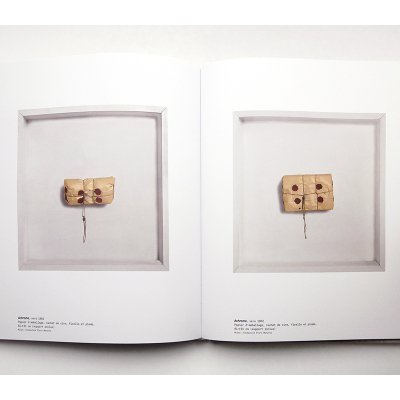

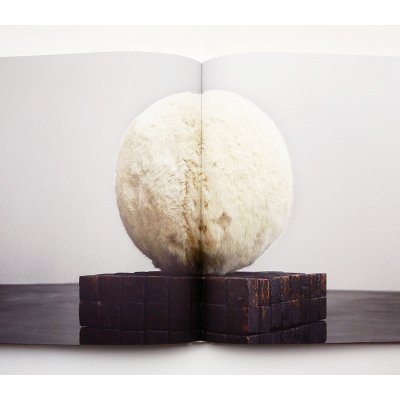

また、無類の本好きで、高校生のときにはピエロ・マンゾーニの作品集も購入。

初めて買ったアーティストの本で、今もアトリエの書棚に並んでいます。

(参考)ピエロ・マンゾーニの作品集より 引用artbook-eureka.com

挫折とヨーロッパの旅

中学・高校時代は長距離選手として活躍。

就寝時には、試合のスタートからゴールまでをイメージしたり、いずれはマラソンランナー、指導者への道を進むことを思い描いたりしていました。

ところが、高校三年生のときに大けがを負い、アスリートになることをあきらめざるを得ない状況に。

体育大学へ進学予定だったものの、高校卒業後の進路が振り出しに戻ってしまったとき、ふとヨーロッパへの旅に出ようと思いつきました。

この旅は人生の転機になり、今も皆川明さんのものづくりを支える出会いがたくさんありました。

フランスのパリでは、偶然出会った知人に紹介され、ファッションショーを手伝う経験をしました。

そのときに、ファッションという仕事があること、華やかなバックステージはたくさんの人の細やかな仕事に支えられていることを知ったそうです。

フィンランドやスウェーデンなどの北欧を周遊したときには、ファッションだけでなく、インテリアや建築などの「デザイン」が暮らしのなかに溶け込み、長い歴史のなかで受け継がれている様子に衝撃を受けました。

また、北極圏近くの街・ロヴァニエミで出会ったコートに一目ぼれ。旅費の大半を使って購入しました。

実際にその時購入したコート 引用1101.com

「まさにひとめぼれ。様々な色の生地を重ねることで、日本では見られない世界観が表現されていた。これが私の原点」と振り返っています。

デザイナーの道へ

「ファッションも、受け継いで使い続けていくことができないだろうか。」

帰国した皆川明さんは、そんな思いを胸に、昼間は縫製工場で働き、夜間は文化服装学院で学び始めます。

卒業後は、オーダーメイドのお店や、既製の布を購入するのではなく、自分たちで布から作り上げるアトリエなどで働く日々。

染物屋と生地工場で無償のお手伝いもして、仕事の隙間時間に自分がデザインした布の試作をさせてもらったりしていました。

こうして10年近くさまざまな知識と技術を取得し、1995年にmina perhonenの前身である「mina」を設立します。

「mina」はフィンランド語で「私」という意味があります。

名付けた理由について、皆川明さんは「「mina=私」なら、ブランドを長く続けていく次の担い手となるクリエイター、そして服を着る人にとっても、「私」のものだと考えられるのではと思ったから」と話しています。

2003年には「mina perhonen」に改名。

「ペルホネン」は「ちょうちょ」という意味。ちょうちょの羽のようなテキスタイルを作って、世界中に軽やかに広がっていったらいいなとの思いが込められているそうです。

「mina」は当時住んでいた、八王子の一軒家をアトリエにしてスタート。

間取りは六畳と四畳の部屋と台所という、こじんまりした場所でした。

半年後、現在デザイナー兼プレスとして活躍している長江青さんと出会います。

長江青さん 引用musabi.ac.jp

長江さんは武蔵野美術大学の学生でしたが、皆川明さんが作っていた最初の刺繍柄「hoshi hana」に惹かれてスタッフに。

また、長江さんの友人であり、同じ大学に通っていた菊地敦己さん(毎シーズンのDMを手掛けているアートディレクター)も加わりました。

皆川明さんは、このアトリエと、ずっとmina perhonenを支えていく人たちとの出会いについて、

「それは始まりにしては最高の場所であり、最強の味方。見えない未来を突っ走れたのは、そういう理由だった。そこには感謝は尽きない。偶然を必然に変えてもらった」

引用: 『mina perhonen?』ビー・エヌ・エヌ新社

このように回想しています。

魚市場で学んだこと

ブランドを立ち上げたものの、服作りだけでは暮らしが成り立たない、厳しい数年が続きます。

そのあいだ、収入を得るために働いていたのが魚市場。

偶然、染物屋で求人広告を見かけて、「朝四時から昼までなら、午後からは服作りができるじゃないか」との考えで応募しました。

早朝からマグロをさばき、仕入れに来た人たちに販売する仕事を通じて、ものづくりの基本を学んだそうです。

たとえば、競りの際は、しっぽでマグロ全体の品質を判断します。

たったひとつの部位が「価値」を決めることを目の当たりにし、ものづくりも同じだ、洋服の裏が雑に縫われていたりしたら、適当なものづくりをしていると判断される。

品質への信頼を得るためには、どの工程でも丁寧につくることを心がけようと決めたそう。

また、良い食材を選ぶ目を持っている人は、包丁さばきなどの技術も高い。

このことからは、「素材選びはものづくりの大切なポイントだ」と気が付きました。

時代の空気や記憶、想像の景色を込められているmina perhonenのテキスタイル。

魅力のひとつは、品質の高さと丁寧なつくりにあると言われていることが腑に落ちるエピソードです。

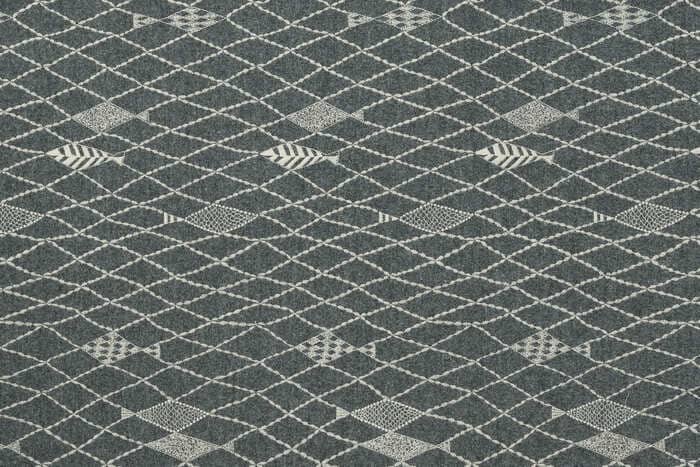

魚市場での経験が活かされている…かはわからないですが、可愛らしい魚モチーフのテキスタイル「pacific」 引用mina-perhonen.jp

活動の幅が広がっても信念は同じ

デザイナーは展示会を開き、そこでバイヤーたちに注文をもらって販売する。

そのシステムを知らなかった皆川明さんは、服を車の荷台に積み、都心から東北地方や関西地方などで飛び込み営業をしていました。残念ながら一着も売ることができず、ヨーロッパにも行ってみましたが、同じように一着も売れないままに帰国しました。

バイヤーと接点を持つことが大切だと気がついてからは、場所代を節約するため、深夜に搬入するなどの工夫を重ねながら、展示会を開催。

目利きのバイヤーによってセレクトショップに並ぶようになってからは、絶大な人気を誇った雑誌『オリーブ』のスタリストの目にとまって、表紙に使用されるなど、少しずつ知名度が上がっていきました。

2000年には、白金台に直営店をオープン。

2004年からはパリコレクションに参加するようになりました。

参加したのは、世界に向けてもmina perhonenの仕事をしていきたい、チームの環境に新しい模索を投じてみたいとの思いからだったそうです。

また、2006年には「毎日ファッション大賞」を受賞。

ファッションだけでなく、インテリアファブリックやテーブルウェアの制作も行うようになりました。

さらに、海外のテキスタイルメーカーとのコラボレーション、陶作家・安藤雅信さんとの器づくり、宿の設計、ユニフォームや舞台衣装のデザインなど、国内外で多岐にわたる活動をしています。

安藤雅信さん×ミナペルホネンの器 引用lee.hpplus.jp

皆川 明さんがディレクターを務めた宿「cocoon」 引用mina-perhonen.jp

mina perhonenのテキスタイルについてはこちらでも解説しています。

こんにちは。ブランド古着のKLDです。 95年のブランド立ち上げから変わら...

活動の幅は広がっても、皆川明さんの信念はずっと同じです。

「着る人が選んでうれしい、楽しいと思ってもらえるのと同時に、つくる人もつくってうれしい、やった仕事に誇りが持てるという、着る人とつくる人の両方の環境がよいことが、ものづくりにおいてとても大事なことだと考えています」

引用: 引用:OTEMOTO 「人よりも会社が成長してはいけない」皆川明が語る、100年先のmina perhonen

皆川明さんのアンテナ

好きなものと出会うときは、「いいな」との直感から始まり、手にした後は作り手の工夫や美意識を理解していくという皆川明さん。

そんな皆川明さんのアンテナは、どんなものをキャッチして、身近に置いているのでしょうか。

北欧のヴィンテージ家具

デンマークのデザイナーであり、モダン様式の代表的な人物のひとりであるアルネ・ヤコブセンのチェアに心惹かれるとのこと。

コペンハーゲンにあるホテルのレストランのためにデザインしてから、製品化されたことがない「ジラフチェア」や、現在は同じ形状のものがない「スワンチェア」といった、希少価値のある作品を集めてきました。

アルネ・ヤコブセン「スワンチェア」 引用republicstore-keizo.com

北欧的な機能美と彫刻のような造形美の両方を感じられるのがよく、20年以上前からこれだと思った作品に出会ったときは、懐が厳しくなっても購入してきたそうです。

これらのチェアは、ミナペルホネンの保養所に置かれています。

ヤコブセン以外にも北欧で育まれたプロダクトがたくさん並んでおり、いずれも20世紀半ばに手間をかけてつくられたものが多いとのことです。

ミナペルホネンの保養所 引用nikkeibp.co.jp

料理と器

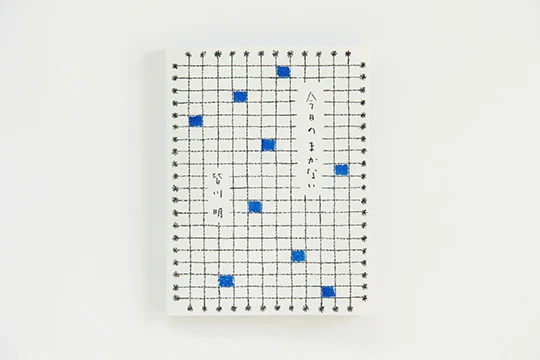

皆川さんは料理が好きで、展示会前の多忙を極める期間には、自らキッチンに立ち、スタッフにまかないをふるまいます。

ブランド設立から続いていて、夕方ごろ、各フロアに「今日、ごはんいる人は?」と内線でたずねて人数を把握。

その後、スタッフの体調に配慮しながら近所のスーパーへ買い出しに行き、簡単に食べられるメニューを考えるそうです。

また、「合わせる器を考えるのも料理を作る醍醐味」(引用:Casa BRUTUS 特別編集 ミナペルホネンと皆川明)とのこと。

「今日のまかない」としてレシピ本も出版 引用mina-perhonen.jp

端正な佇まいでありながら表情豊かなガラスが好きで、ハッリ・コスキネンやケメックス、辻和美などの作品を愛用。

くちばしのような注ぎ口のポットも好きで、月兎印、小泉誠、エリック・マグヌッセンが手元にあります。

実際に皆川さんが愛用するハッリ・コスキネンのオブジェ「アルエ」 引用elle.com

器は、沖縄の大地のようにおおらかで、温かい、やちむんの作家、大嶺實清の作品を手に取ることが多いそうです。

(参考)大嶺實清さんのお皿 引用okinawastory.jp

「僕のデザインは日々の生活の中から生まれてきます。暮らしの中で触れる美術や音楽、料理や本など、あらゆる日常の時間は次へのインスピレーションになります」

引用:『ミナペルホネン 時のかさなり』

これから皆川明さんがどのような素敵な世界を見せてくれるのか、また、mina perhonenというブランドがどのようにバトンタッチされ、「せめて100年」続いていくのか…。

mina perhonenは今後も長く見届けたいと思える、そんなブランドだといえます。

ここまで読んでくださった方へ

今回は、mina perhonenのデザイナーである皆川明さんについてお話してきました。

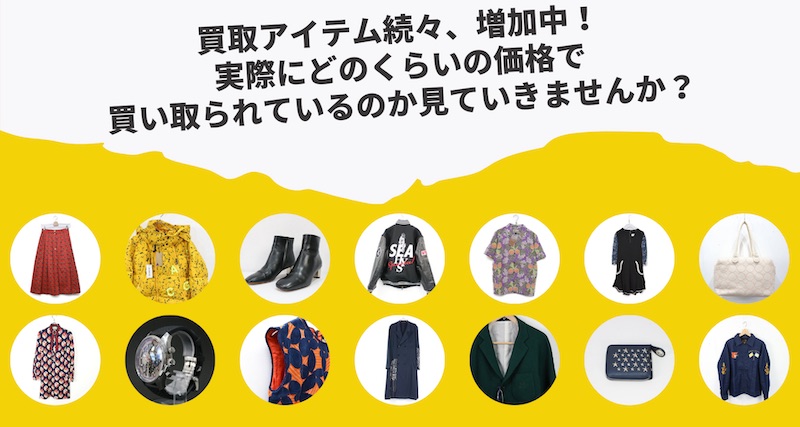

KLDでもmina perhonenのお買取を強化しています。

ドメスティックブランド、ナチュラル系ブランドの査定を得意とするスタッフの在籍により、高い精度での強気のお値付けが可能です!

mina perhonenのこれまでのお買取り履歴はこちら

宅配買取というと、

「時間かかるんじゃないの?」「面倒臭そう…」「配送料の分、買取金額を安くされそう…」

という不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

実はそんなことも無いんです。

KLDでは、取り扱いブランドをある程度絞ることにより、高い水準のお買取金額を維持。

もちろん送料、キャンセル料なども無料です!

LINE査定も出来ますので、もし気になるアイテムがございましたらお気軽にお声かけ下さい!

LINE査定についての詳細はこちらからご覧ください!

宅配買取をご利用の際に、「送ってみて金額が安かったら、キャンセルにも手間がかかる...

\ご登録はこちらからどうぞ/

ありがとうございました!

関連記事

こちらからもミナペルホネンの記事をお読みいただけます。

こんにちは。ブランド古着のKLDです。 2019年に東京、2020年に...

こんにちは。ブランド古着のKLDです。 オリジナルのテキスタイルを毎シーズ...

こんにちは。ブランド古着のKLDです。 95年のブランド立ち上げから変わら...

こんにちは。 ブランド古着のKLDです。 今回は、ナチュラル系ブランドの中で...

こんにちは!ブランド古着買取専門店KLDです。 ナチュラル系ブランドの中で...

KLDの販売ページはこちら

こちらのページでKLDの商品を販売しています。

公開日